今回は最近ボクトレ教室に参加し始めてくれた生徒さんへのアドバイスを紹介していきます。

教室では最初に大きく体を動かすようにしていますが、

最初に習うストレートを打つ時にどうしてもパンチを打つ方とは反対の腕が体から遠くに離れがちです。

パンチとは反対の手はアゴに持っていくようアドバイスをしても、最初は他にも意識するところが多くてなかなか上手くいかないものです。

これに悩んでいる生徒さんへのアドバイス。

おそらくボクシングを始めて間もないうちに悩む1つだと思うので、ほかに悩んでいる方の参考になれば。

もくじ

体の中心の軸

パンチを打つ時は胴体を回す「回旋」という動きが必要です。

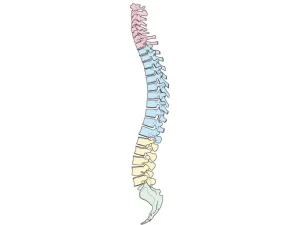

この回旋という動作では背骨の動きが中心となります。

「一本の軸が通っているイメージで体を回して打つ」とトレーナーがアドバイスしているのを聞いたことがあると思います。

ここでの一本の軸とは背骨を指しています(たぶん)。

ただこの背骨は頸椎・胸椎・腰椎・と分類出来てそこから仙骨と尾骨とつながっています。

この3つ部位は曲げたり反ったり、横に倒したり、回したりと場所によって特異な部位が変わります。

回旋に強いのが頸椎と胸椎です。

でもここで疑問がわいてきます。

胸は回るけど腰の部分も回らないとパンチが打てません。

でも腰椎は回旋には弱いので、代わりに骨盤と太ももの骨がつくりだす股関節を使って回旋が行われます。

股関節については以前ブログで紹介していますので、こちらもチェック

回転軸

股関節が回旋をサポートしてくれるなら体を一本の軸と考えるのがいいのか、股関節は左右あるので2つの軸と考える方がいいのか。

これは時と場合によるかと考えています。

3軸理論などもあり、いろいろとみていくと面白いですが正解はなく実際に動いて体で感じて、自分自身がしっくりくる理論でいいかなと思っています。

まずは中心で回す場合

青丸は回転軸

次に片方を軸に回す方法

こうみると体重を乗せたパンチを打つなら、どちらかを回転軸する方が大きく動くのが分かりますね。

「壁をつくる」というアドバイスも同じことを指して言っていると思います。

中心で回ると左反対側も大きく後方に下がり、ガードに使うべき腕も後方に持ってかれやすいです。デンデン太鼓のような動きになります(例えが古い💦)

その場で回転するので体重は乗せるというよりは回転スピードでしなりを使ってイメージになります。

一方、片方を回転の軸にすると回転軸の方は軸の位置(ガード側)は動かず、反対側(パンチ側)がその分前に出ます。

体重がその分相手に伝わりやすく、ガードに使うべき腕も顔から離れにくくなります。

オーソドックスなら左腕に体が近づいていくイメージです。

この回転軸はどこを軸とするのかというと、関節の中でも球関節言われる可動域が広い肩と股関節になります。

ボクシングの構えで前足重心が多いのは前に軸をセットした状態で打てるからです。

この軸というを感じるのに有効なのがゲットアップ(今度ブログで紹介します)。

また同側の手足を出して歩いてみたり、ボールを投げたりしてみるとわかりやすいです。

「軸を前にセットしてストレートを打ってみてください」と説明したところ、ストレートを打っても反対の手はアゴを守る位置に自然とセットされていました。

動きのイメージを変えるだけでも、悩んでいたことがすぐに改善することがあります。

動きが上手くいかない時にどんなイメージで動いているのか、一度整理してみると発見があるかもしれません。

この投稿をInstagramで見る

関連ブログ

ジャブの打ち方見直してみませんか

「ボクシングを始めたばかりでもっと上手くなりたい」、「ゆっくりとミット打ちや技術を習いたい」、「やったことないけどミット打ちをしてみたい」などありましたらお任せください。またボクシングだけでなく、身体の使い方や筋力トレーニング、食事管理サービスも行っています

詳しくはパーソナル料金

毎週木・日曜日には横浜元町でボクシング教室を開催中

ボクトレ教室

一言日記

イラストレーターの寺田克也さんの個人展へいってきました。

何冊か本を持っていますが、生で見るのは初めて。

やっぱり生の迫力は違いますね。

大友克洋さんや寺田克也さんの漫画やイラストみると癒されます。